Et si on repensait la fertilisation des prairies comme une vrai culture vivante ? (Partie 1)

- Thomas MAUGER

- 1 mai

- 8 min de lecture

Rien ne se perd, tout se transfert : L’écosystème sol/prairie/ animal, vu d’un point de vue microbien

il est souvent admis au niveau humain, que ton aliment est ton médicament. En d’autres termes, qu’une bonne alimentation se traduit par une bonne santé et une bonne digestion. Si on creuse un peu plus loin dans cette approche, on met le doigt sur un sujet trop peu abordé de nos jours : la microbiologie.

Tout n’est que microbes, et plus précisément microbiote. Celui-ci désigne l’ensemble des microorganismes vivant (bactéries, champignons, protozoaires… symbiotique ou pathogène) présent dans un milieu donné (cela peut être l’estomac dans notre cas, mais il y a aussi celui des mains, de la bouche, de la peau...).

Dans un écosystème prairial, les microbes sont partout et ne font qu’une chose : être transféré d’un organisme à un autre.

En effet, lorsque l’animal consomme de l’herbe fraiche, il ne consomme pas uniquement des kilos de matière sèche, mais aussi et surtout des microbes, aussi bien sur les feuilles que dans la sève de la plante (l’eau représentant entre 65 et 80% de la plante consommée fraiche, celle-ci provenant du sol via le xylème). Ceux-ci vont avoir un effet non négligeable sur la santé de l’animal.

Ces microbes, nous allons en retrouver dans les produits laitiers/carnés, et donc dans le microbiote humain.

Ces microbes diffèrent au sein d’une même zone géographique d’une ferme à une autre selon :

l’historique des pratiques culturales (travail du sol, type de culture, fertilisation…)

les plantes en place dans la prairie (chaque plante n’a pas le même microbiote)

l’inoculum microbien des animaux dans un système d’élevage (et donc leur santé ruminale/intestinale)

l’âge de la prairie et la gestion qui lui est appliqué (pâturage exclusif, fauche exclusive…)

Mais pas uniquement la vache ou nous-même possédons un microbiote. Les vers de terre, les bousiers, les nématodes, les arthropodes... Tout le monde possède un microbiote propre à ce qu'ils consomment/dégradent et donc indirectement à nos pratiques agricoles.

Un estomac ne fonctionne donc pas juste grâce aux minéraux que l'on consomme mais aussi et surtout par la diversité microbienne qu'il héberge et qui se développe (ou se restreint) selon principalement ce que l'on ingère.

On parle donc bien d'une hélice agronomique qui relie à la fois le sol (source de biodiversité) les qui y poussent, et son consommateur (direct ou indirect).

Au-delà de juste la partie minérale, celle-ci peut être améliorée ou dégradée fortement biologiquement par nos pratiques, cela influençant globalement tout l'écosystème dans son ensemble.

Quelles sont les pratiques agricoles perturbantes pour la microbiologie :

Le travail du sol trop régulier

L’excès de tassement (pâturage en conditions limitantes)

Le manque de retour de matière organique (animal ou végétal)

Les produits phytosanitaires

Les engrais très solubles

Les excès de fumure organique

La surexposition au soleil par manque de couverture végétale (surpâturage excessif)

Ration acidogène, ration riche en céréale

Penchons nous sur le dernier point : En quoi la ration influe t’elle les microbes de notre bouse et donc son appétence/attirance ?

L’alimentation est le facteur de variation le plus important du microbiote ruminal et intestinal

(Malmuthuge et Guan, 2017).

Le type de fourrage ingéré par l’animal influence l’orientation de son microbiote. En effet, une ration typée maïs va orienter des bactéries amylolytiques dans l’estomac de la vache, tandis qu’une ration typée foin/herbe va orienter des bactéries fibrolytiques/ cellulolytiques.

L’effet d’une ration riche en céréales a pour conséquence de perturber le microbiote du gros intestin (Plaizier et al., 2017) qui se traduit par une baisse de la diversité en bactéries, mais aussi en protozoaires et champignons (Ishaq et al., 2017)

Cela ne veut pas dire pour autant que l’herbe c’est tout beau tout mignon.

En effet, la prairie elle-même seule peut favoriser des acidoses ruminales et intestinales, par exemple en période de forte pousse (jeune semis, forte minéralisation, forte fertilisation… se traduisant par un manque de fabrication de fibre dans la plante) celle-ci venant à fortement perturber la rumination, la mastication et par conséquent la fabrication de bicarbonate par la salivation.

Cela va altérer les fonctionnalités du microbiote digestif, diminue l'utilisation des nutriments de la ration.

Cette acidose va se traduire par une baisse de microbes intéressant via les bouses, moins d’attrait par les auxiliaires. Le début du cercle non vertueux se met en place et cette « hélice agronomique » se retrouve perturber.

Identifier les indicateurs d’un écosystème prairial non perturbé :

Au niveau de l’animal

Son comportement au champs (le tri lorsqu’il rentre dans un paddock)

Son poil (brillance)

Ses performances zootechniques (matière utile, lait, santé mammaire…)

La dégradation de la bouse (attrait des auxiliaires et rapidité d’incorporation dans le sol)

Penchons nous sur ce dernier point. Le ruminant, avant d’être un émetteur de méthane, est avant tout un dynamiseur de sol. A la fois par la stimulation photosynthétique crée par son pâturage (graze grass to grow grass), il réinocule le sol via ses bouses et ses pissats.

Il a la capacité à accélérer la transformation d’une matière peu digestible qu’est la cellulose de l’herbe en un carburant facilement assimilable pour les divers microbes, allant servir aussi bien de nourriture que de support pour se reproduire.

3.6 secondes pour « abousir »

Une fois ingérée, le parcours digestif complet prend en moyenne 3 jours. Une fois une bouse émise, il faut en moyenne 3.6 secondes pour que les premiers insectes se montrent. Toute une microfaune se met en route : Les mouches sont les premières à s’y attaquer pour y pondre des oeufs dans cette matière fraiche. S’en suive les coléoptères, puis les bousiers. Tous s’y attaquent quand celle-ci est fraiche, dans l’objectif de l’exploiter avant qu’il sèche.

Une bouse exposée au soleil perd son pouvoir attractif en 36h. Lorsque l’excrément se dessèchent, les coléoptères prédateurs vont se nourrir des asticots. Les bousiers vont eux creuser des galeries sous la bouse principalement pour nourrir leur progéniture. Les vers de terre s’y attaquent par le dessous lorsque celle-ci a perdu son amertume (s’il y en a une). Viennent ensuite les coprophiles : oiseaux, taupes, hérissons, renards… Ce travail bien rodé favorise la bonne dégradation de la bouse et son enfouissement progressif.

Et sa dégradation suite au pâturage ?

Le temps nécessaire à l’accomplissement de la chaine de phénomène qui mène à la digestion des bouses varies selon la saison, la ration des animaux la quantité d’azote et de sucre disponible pour les microorganismes, l’abondance d’invertébrés (notamment des lombricidés) dans le sol.

Ce délai peut aller d’une semaine (on a bien dit une semaine) à plus de 200 jours.

En son absence, une croute protectrice se développe en surface et fait obstacle à la décomposition.

Au niveau de la prairie

La bio indication pastorale, un outil de terrain de base

L’état de santé de la prairie nous renseigne beaucoup sur l’état de santé de notre sol à savoir :

Perte de trèfles par manque de porosité (compaction automnale/ hivernale), de fertilisation…

Déséquilibre de couleur et de volume à l’échelle de la parcelle (patch vert pâle/vert foncé)

Disparation des graminées intéressantes au profil de l’apparition de plante traduisant un sol en phase de :

Sur réduction, en bref un sol très tassé qui manque de porosité (houlque laineuse, renoncule, rumex crépus, agrostis stolonifère, plantain majeur, matricaire, brome moi…)

Suroxydation, en bref, un sol trop aéré qui peut bruler par manque d’agrégation (Géranium, Porcelle enracinée, pâquerette, plantain lancéolé, céraiste, séneçon de jacob…)

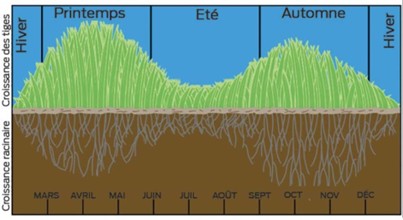

Enracinement des plantes

L’enracinement des plantes reste corrélé à des saisons mais aussi et surtout :

À la gestion en surface (mode de pâturage)

A la structure de sol (macro/micro porosité)

À la solubilité minérale (Phosphore, Potasse, Bore, Molybdène…)

Ainsi qu’une bonne vie/diversité microbienne (bactéries lactiques, protozoaires, mycorhizes…)

La vie du sol

Il existe plusieurs bons indicateurs de sol de prairie en bonne santé et facilement identifiables :

Une quasi absence de mousse en surface sortie d’hiver

Une couleur homogène dans le paddock (absence de patch vert clair/ vert foncé)

Des bousiers qui s’attaquent rapidement aux bouses fraiches

Le développement de larves de bousiers dans les bouses

Une levée de champignons en période d’humification automnale

La couleur et l’odeur du sol

Des belles turricules de vers de terre dès que les 10 degrés du sol sont atteints

Insistons sur ce dernier point, les vers de terre, notre bénévole presque invisible de notre écosystème prairial dynamique

En effet, via leur brassage incessant de terre via leur tube digestif, ils affectent le bon fonctionnement de notre prairie dans le temps via leur rôle dans l’activation de la minéralisation et l’humification de la matière organique du sol.

Cela s’identifie via leur galerie et leurs bouses, appelées turricules.

Un tube digestif calcifiant :

Le tube digestif des vers de terre est assez élaboré, comprenant une bouche, un pharynx servant de ventouse pour aspirer et broyer les aliments dans les galeries. Les aliments passent ensuite dans le jabot, où ils reçoivent un apport de carbonate de calcium provenant des glandes de Morren, également appelées glandes calcarifères, passent dans le gésier qui continue le broyage et atteignent enfin l’intestin pour devenir notre fameuse turricules.

C’est là qu’est produit le complexe argilo/limono humique

Ces glandes émettent donc des excrétions qui ont un PH basique lors de leur élimination. Par une bonne activité lombricienne, on va donc réguler un ph de surface plus alcalin, favorable à la solubilité des minéraux.

Des petits trous, toujours des petits trous

Dans un sol de prairie fertile et profond, on peut compter plus de quatre tonnes de vers de terre par hectare (Cuendet 1997). Les galeries creusées par les vers permettent aux racines des prairies de pénétrer plus profondément dans le sol. Ce réseau de canalisations représente jusqu’à 500 m linéaires par m². Cela est d’autant plus important que les nodosités de trèfles nécessitent de l’oxygène pour fonctionner

Un réseau de galeries peut perdurer une dizaine d’années après la disparition des vers. Ce qui signifie que l’ampleur du dommage de nos pratiques n’est perceptible qu’à retardement. Par ailleurs, Il faut au minimum 2 ou 3 ans pour que les vers de terre s’établissent à nouveau dans les sols antérieurement dépourvus de vie ou d’activité lombricienne (Hamblyn, 1945).

Des décomposeurs de bouses post bousiers

Ces travailleurs inlassables se classent en trois groupes, se répartissant les tâches à différents niveaux du sol. D’abord, les épigés se nourrissent directement en surface et œuvrent à la fragmentation des végétaux en décomposition. Ensuite, les endogés évoluent dans les premiers mètres du sol qu’ils remuent en creusant de petites galeries horizontales. Enfin, les anéciques, véritables mineurs de fond, creusent de manière incessante des galeries verticales de la surface jusqu’à trois mètres de profondeur, tout en ingérant particules minérales et terre et en déféquant ce mélange « prémixé » appelé lombrimix.

Aux côtés des microorganismes (bactéries, champignons, acariens, petits insectes), les vers de terre jouent un rôle important dans le recyclage des bouses et l’enrichissement des sols. Les vers de terre choisissent leurs aliments en fonction de leur odeur et de leur goût

Ils excluent les grosses pièces, digérées en priorité par les bactéries et champignons, et fuient les matières en fermentation anaérobie et leurs sous-produits (ammoniac, hydrogène sulfureux). Les débris végétaux libres sont préférés par les épigés tandis que les fractions très décomposées sont la nourriture de prédilection des endogés et des anéciques.

Globalement, les vers de terre aiment les aliments riches en potasse. La bouse en est un parfait exemple. Les épigés s’en servent d’ailleurs comme milieu de vie et de reproduction en pleine saison. C’est pourquoi un passage d’ébouseuse réduit drastiquement leur population.

Par ailleurs, le type de vers de terre présents fait évoluer la matière organique d’un sol : Les anéciques favorisent un mull, type d’humus très fertile. À l’inverse un sol sans ou avec peu de vers de terre va tourner vers le moder et s’acidifier.

Ainsi, les apports calciques modifient le type et l’activité lombricienne (Toutain, 1988).

Des bouses de surface qui jouent un rôle «d’engrais »

Les turricules sont un vrai concentré minéral et microbien. En effet, via leur tube digestif, l’ensemble de minéraux voit leur solubilité améliorée et rendu biodisponible pour nos plantes prairiales, jouant presque un rôle d’engrais starter.

Au cours de ses études (1997), Marcel Bouché a établi que l’azote assimilé par les vers de terre lors de leurs brassages incessants venait à libérer 583 unités /ha/an dans le sol à travers l’excrétion par les parois externes (urine, mucus). Un azote relargué sous forme ammoniacale, assimilable très facilement par les plantes.

Près de 10 t de carbone organique par hectare sont également remuées chaque année.

Ce carbone est restitué sous forme de gaz carbonique, de lombrimix et de mucus (composé de glucose et fructose) couvrant les parois des galeries et valorisé, dans un deuxième temps, par d’autres microorganismes (Toutain, 1984).

Sans oublier que cette dégradation mène lentement à la formation de nouveaux agrégats organo- minéraux.

Des apports d’effluents frais riches en potasse et un pâturage à intervalle régulier et sur un temps court qui renouvelle fréquemment la pousse de l’herbe (limitant la compaction du sol) sont bénéfiques aux vers de terre. Cela dope la photosynthèse des plantes et par conséquent accélère la mise à disposition des éléments nutritifs pour les microbes du sol.

Un grand merci à Florent COTTEN pour la rédaction de cet article passionnant, qui nous plonge au cœur du vivant, là où tout commence : dans le sol et les prairies.

👉 La deuxième partie de cet article sera publiée la semaine prochaine, avec encore plus d’éléments concrets pour observer, comprendre et améliorer la fertilité naturelle de vos pâtures.

🔔 Si cet article vous a été utile, n’hésitez pas à le noter ou à laisser un commentaire.

📬 Pour ne rien rater des prochains articles, inscrivez vous ou suivez nous sur les réseaux !

Commentaires